ヨガ解剖学をシークエンス作りに活かす方法

こんにちは、ヨガインストラクターさんのwebブランディングを応援しているかやはらようこ(@kaya_uni)です。

ヨガインストラクターのみなさん、解剖学はどのくらい勉強されていますか?

私がヨガ業界で働き出した2010年頃にはまだ「ヨガ解剖学」という言葉もなく、解剖学を学ぶというのはあまり一般的ではありませんでした。ですが5年ほど前から、ヨガ解剖学という考え方も確立されてきて、ヨガ解剖学はヨガインストラクターさんにとって必須の知識となってきました。

今あなたは以下のどの段階にしますか?

- 骨や筋肉の名前を覚えている

- 各骨や筋肉の役割や機能がわかる

- 各骨や筋肉の動かし方や効果までわかる

- 解剖学を超えて、運動生理学なども学んでいる

さまざまな段階の方がいると思いますが、では、ヨガシークエンスを組むのに解剖学の知識は必須なのでしょうか?

答えはYESであり、NOです。

なんじゃそら!という感じですね、ごめんなさい。でも、ヨガシークエンスを組むのに、解剖学の知識はもちろんあるに越したことはありませんが、もっとも大事なポイントを抑えておけば、そこまで難しい解剖学の知識がなくとも効果的に組むことはできます。

解剖学の知識はあると良いけど必須ではない

最初に断言しておきますが、解剖学に限らず、もちろん知識がありそれが使えるに越したことはありません。

ヨガレッスンをより生徒さんに安全に効果的に提供していくために、解剖学の知識は必ず役に立ちます。実際、体について本格的に学べる理学療法士や鍼灸師の資格を取得されているヨガインストラクターも多いです。

ですが、解剖学の知識がないからといって、効果的なヨガシークエンスが組めないわけでもありません。

今日は、ヨガシークエンスを組む上でもっとも基本となる解剖学とシークエンスの関係についてご紹介します。

背骨の動きと呼吸の関係を覚える

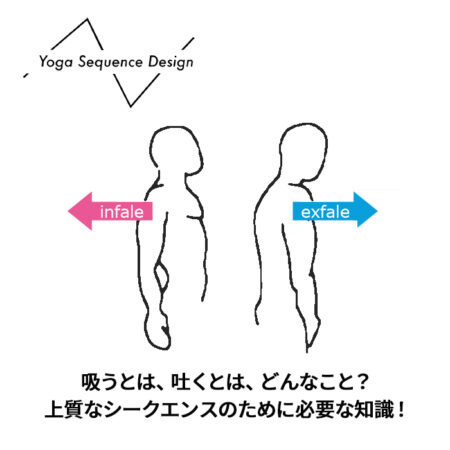

骨や筋肉の名前を覚えるよりも大事なのは、呼吸のしやすさに注目すること。

では解剖学的な視点で呼吸のしやすさを考えるとは、どういうことなのでしょうか?

答えは、脊椎の動きに注目するということです。

脊椎の伸展:背筋を伸ばしている(胸を張っている状態)のとき

背筋を伸ばしているとき、体の中では肺が広がっています。つまり、呼吸を取り込みやすくなっている状況であり、逆に吐く呼吸をおこなうのは難しい状況です。

脊椎の屈曲:背中を丸めている(胸を閉じている状態)のとき

背中を丸めているとき、体の中では肺が狭まっています。つまり、呼吸を取り込みにくくなっている状況であり、逆に吐く呼吸がラクにおこなえます。

脊椎の伸展・屈曲、伸ばしたり曲げたりすることによって呼吸の吸い込みやすさ、吐きやすさが変わります。脊椎の動きにあわせて呼吸をリードすることができれば、生徒さんにとって心地よいレッスンになります。

たった1つの骨の動きとその効果を覚えておくだけで、ヨガレッスンの効果は大きく変わります。ただ、大事なのは持っている知識を上手に使うこと!

解剖学の知識があるとレッスンがより安全で効果的になる

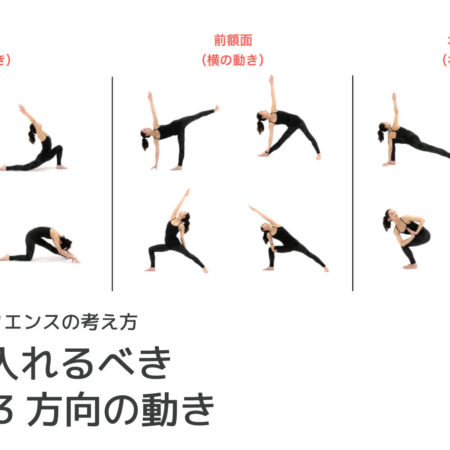

上記では、脊椎の動きをご紹介しました。このように、1つ1つの骨や筋肉には、体に対して何らかの役割を持っています。他にも呼吸に作用する動きはどんな動きがあるか知っていますか?

- 肩甲骨:肩を上げたり下げたり(挙上、下制)

- 肩甲骨・二の腕:二の腕を前後に動かす(肩甲骨の外転・内転など)

このように各動きによる呼吸のしやすさなどを紐解き、ヨガのポーズやシークエンスと連動させていくことができれば、レッスンはより安全で効果的なものになります。

安全で効果的なレッスンが提供できるようになると、結果として、生徒さんのリピート率が上がり生徒さんは増えます。

知識ばかり増やすより実践を大事にしよう

解剖学の知識があると、より安全で効果的なレッスンがおこなえるようになります。それは事実です。

ですが、知識がなくとも、ここで紹介したように、実際に自分が体を動かして得られること、学べることはたくさんあります。

解剖学の知識ばかりを重視して頭でっかちになるよりは、練習からの体験を大切にし、体験したことを「これってどういう仕組なんだろう?」という視点から解剖学を学んでいくことで、より実践的な解剖学を学ぶことが可能になります。

UNIBRAND主宰

個人事業主さんや中小企業のWEBマーケター。国家資格:中小企業診断士取得中

2010年にRYT200を取得しヨガインストラクターとして活動した後、ヨガ業界の裏方に。

国内外の著名なヨガ講師200人以上をブランディングし、ヨガスタジオの立ち上げやウェブメディアの制作に携わるほか、日本最大級のヨガメディアの編集長として働いた後2019年に独立。

現在は、ヨガ講師を中心に個人事業主や中小企業のWEBマーケティングを担当し、売上げアップに貢献している。

webサイト→https://unibrand.jp