次のうちどれ?最も○○なアーサナ

皆さまこんにちは、ヨガインストラクターのよがくらげ雅子です。

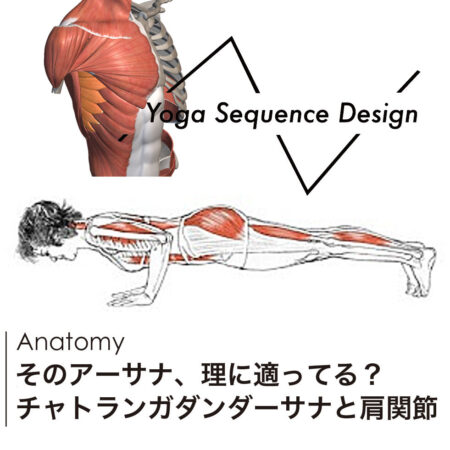

アーサナが体と心に及ぼす影響の種類や度合い、意識してシークエンスを組めていますか?

この影響は、自律神経の働きなしには語れません。

今までも触れてきましたが、アーサナが自律神経にどう影響するかは、

・直前のアーサナ

・脊柱のポジション

・肩関節、股関節のポジション

など、様々な要因で左右されます。

ウォーミングアップからアクティベーション、そしてリラクゼーションに向けて副交感神経へとスイッチし、心拍を下げシャバーサナの質を高めるレッスンのためには、アーサナが自律神経に影響する素因について、理解を深めておく必要があります。

■まずは基本的な、吸えるポジションと吐けるポジション

吸気が優位になる「吸えるポジション」と呼気が優位になる「吐けるポジション」への理解は基本中の基本ですよね。

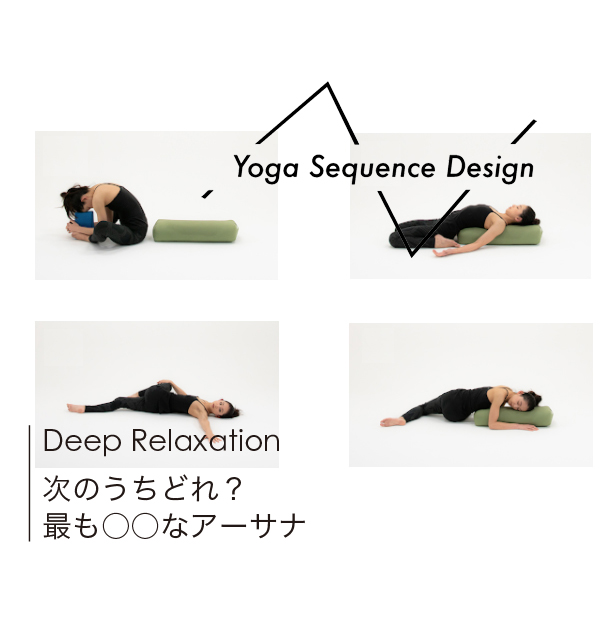

下記画像は、それぞれ矢状面、前額面、水平面のアーサナです。

まずは簡単な問題。

AとB、どちらが吸えるポジションか分かりますか?

●矢状面のものは一目瞭然でAと分かりますよね。Aは胸が開く陽のアーサナですし、Bは前屈の陰のアーサナです。

●前額面もAですね。Bのパールシュバコナーサナは、体側を引き伸ばすことで腹筋群が引き締まるので、Aに比べると吐きやすいアーサナとなります。

●水平面のものは、Bの方が吸いやすいと言えるでしょう。これは肩関節のポジションが大きく影響している例です。

吸いやすいポジションは心拍が上がり交感神経が優位になりますし、吐きやすいアーサナは副交感神経が優位になります。

受講生の自律神経に作用させ、精神面にも効果を感じるヨガを提供するためには、まずはこういった基本的な「吸いやすい」「吐きやすい」についてしっかり押さえておきたいですよね。

■吐けるポジションの中でも変わる、自律神経への作用

では、もう少し細かく見ていきましょう。

「吸えるポジション」「吐けるポジション」と一言に言っても、その中でアーサナの強度は変わりますし、自律神経への作用もまた変わってきます。

特にシャバーサナに向けてのリラクゼーションのアーサナは、徐々に確実に心拍を下げ、リラックスを深めていくために繊細なチョイスが必要になっていきます。

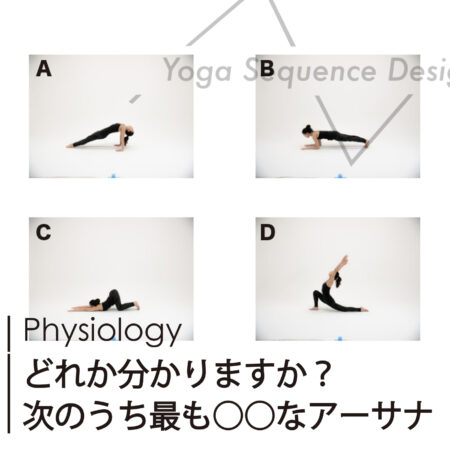

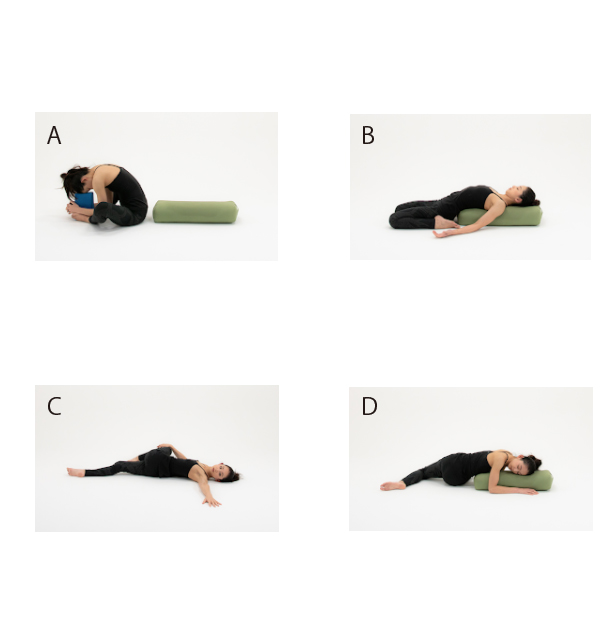

■どれか分かる?最も副交感神経が優位になるアーサナ

例えば、下記図のアーサナはどれもリラクゼーションのパートで行うことの多いアーサナですよね。

では、この4つのアーサナのうち、最も副交感神経が優位になりやすく、リラックスが深まるアーサナはどれでしょう?

まず、消去法でいくとBは違いますね。胸が開いて、体の前面が広がっているので吸いやすいポジションです。

Cはツイストで呼気が優位になりやすい要素もありますが、左の胸が広がりリフレッシュしやすいアーサナでもあるので、これも違いますね。

残るはAとDです。

Aは確かに背中が丸くなり吐けるポジションのアーサナですが、上半身の重みを自分で支えている分完全に脱力することは難しくなります。

Dはどうでしょう。腹部にツイストがかかることで吐きやすいポジションである上に、ボルスターに体の重みを預けることでより脱力しやすいアーサナです。

と言うわけで、答えはD。

正解できましたか?

■より細かくアーサナの作用を見極め、シークエンスに生かす

いかがでしたか?

同じ吸えるポジション、吐けるポジションと言っても、その中でさらにアーサナは細分化され、自律神経への作用も変わります。

受講生の体に確実に作用するヨガのためには、より繊細にアーサナを見極めてシークエンスに配置していく必要があります。

体に効果的に作用させることができれば、精神面にも確実に効果を感じるヨガを提供できます。

これからの時代は、客観性があり、本当に効果のあるヨガが求められていくでしょう。ヨガシークエンス講座で、そのための理論を、学んでみませんか?

この講座はこんな方にオススメです。

・シークエンスの組み方を基本から学びたい

・ティーチャートレーニングは卒業したが自分のシークエンスに自信がない

・解剖学的に呼吸を深めるシークエンスを提供したい

・アーサナと自律神経系への作用を学びたい

・生理学的に作用する深いリラクゼーションを提供をしたい

*講座日程

●2021年6月シークエンス講座開催

6月シークエンス講座平日水曜コース開催

6/13,20,27 14:00-16:00

*各セクション

(Zoomでのライブクラス2h、動画講義3h、オールカラーのテキスト代含む)

*3本セット

(全ての動画講義、Zoomでのライブクラス3日、修了証が発行されます)

講座の詳細、オフィシャルラインはトップのリンクからどうぞ。過去「身体の力みをとるビンヤサシークエンス講座」を受講された方の受講方法なども詳細をご覧下さい。

芸術大学卒業後、デザインの仕事に就くが、消費サイクルの短いデザイン業に疑問を感じ、30年以上のヨガ愛好者である母の影響で続けていたヨガに更に本気で向おうと決意、ヨガインストラクターに転職する。現在は3人の子育てをしながら幅広い年齢層に多様なヨガを指導。